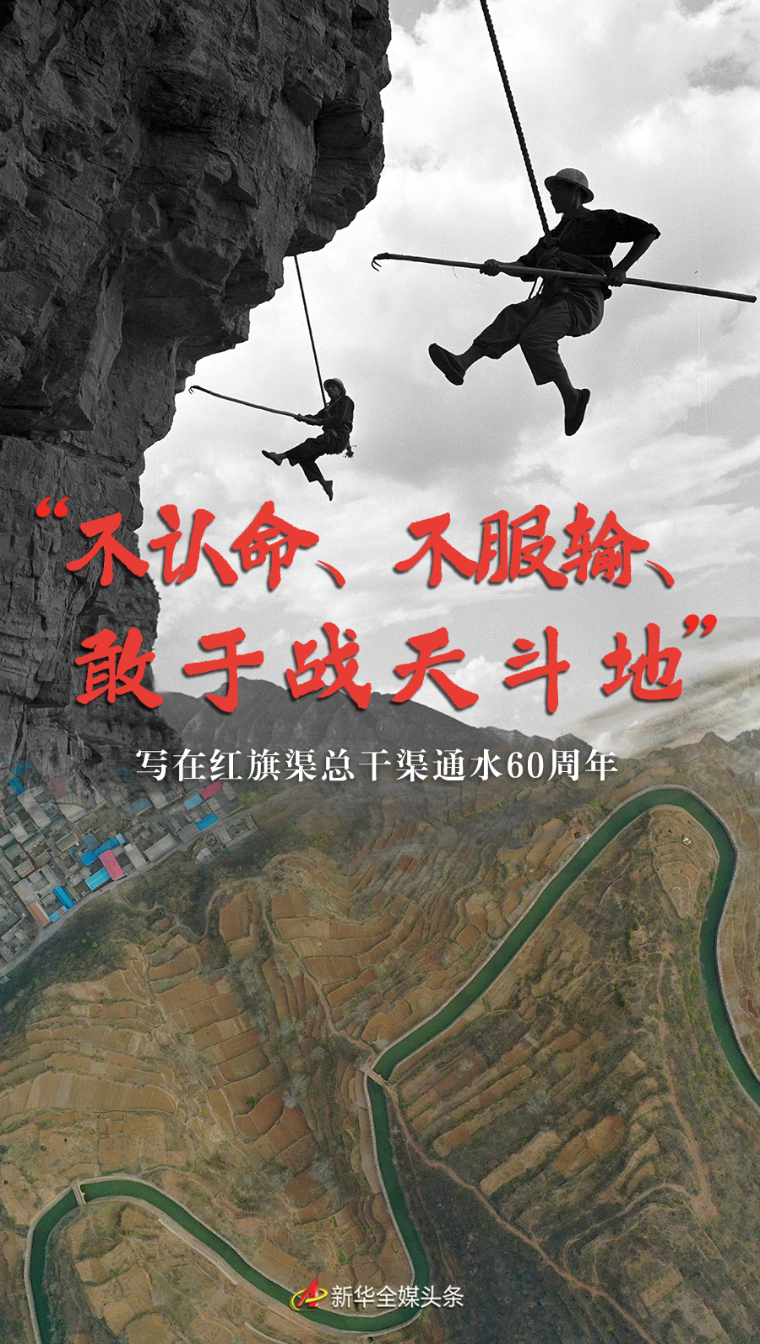

“不认命、不服输、敢于战天斗地”——写在红旗渠总干渠通水60周年

从空中俯瞰,一条绵延1500公里的“蓝色飘带”盘旋在巍巍太行的千仞绝壁间,见证着新中国劈山引漳、重塑山河的人间奇迹。

“红旗渠就是纪念碑,记载了林县人不认命、不服输、敢于战天斗地的英雄气概。”2022年10月28日,习近平总书记在河南安阳考察时指出,要用红旗渠精神教育人民特别是广大青少年,社会主义是拼出来、干出来、拿命换来的,不仅过去如此,新时代也是如此。

今年4月,是红旗渠总干渠通水60周年。渠水奔涌如初,精神历久弥新——一曲“不认命、不服输、敢于战天斗地”的英雄凯歌冲破激流险滩,奏响“滚石上山”的时代强音。

“红旗渠都修成了,还有什么困难克服不了?”

春暖四月,南太行山花烂漫,红旗渠哗哗流淌。

站在红旗渠干部学院讲台上,76岁的红旗渠建设特等模范张买江回想起,红旗渠水滚滚而来的那个激动人心的下午。

张买江(右)在红旗渠干部学院向学员讲述当年修渠的情景(2025年3月26日摄)。新华社记者 郝源 摄

那时,为解决吃水难,林县人决定劈山太行侧,修建红旗渠,引漳河之水。正值共和国最艰难的岁月,林县账上只有不到300万元,连修渠买炸药、钢钎等大件物料的钱都不够。

宁愿苦干,不愿苦熬。十万建设大军毅然开赴太行山。一分钱掰成几瓣花,没钱再想办法,一锤一钎,修成举世震撼的“人工天河”。

在修渠中,林县人挖出的土石方,可垒成一条高3米、宽2米的“长城”,长度可以连接哈尔滨和广州。而在6800多万元的红旗渠总投资中,超过85%的投资来自地方和群众自筹。

在河南省林州市任村镇阳耳庄村拍摄的红旗渠总干渠(2025年3月25日摄,无人机照片)。新华社记者 郝源 摄

“今天,我们应该以什么样的姿态、以什么样的成效,去面对为我们留下宝贵财富的老一辈‘修渠人’?”林州市委书记孙建铎不时自问。

前几年,林州很难,难到不少党员干部经常半夜两三点睡不着。

“倒下躺平,林州决不允许。”即便财政异常困难,林州每年仍拿出2000万元作项目谋划资金,5000万元作产业招商基金。

在红旗渠畔,从农村铁匠铺起家,凤宝特钢历经艰难困苦,现在发展成为全球产销量排名靠前的无缝钢管企业。

然而,前些年,行业整体下行,公司前景暗淡。

“不认命、不服输,在政府大力支持下,公司上马了新机组,填补小口径热连轧无缝钢管生产世界空白。”公司总经理李静敏说,公司产品成功升级,还入围2024中国制造业民营企业500强榜单。

一切努力化作发展后劲。去年,林州工业投资同比增长57.2%,GDP同比增长6.7%,一般公共预算收入同比增长10%、总量升至河南省第4位。

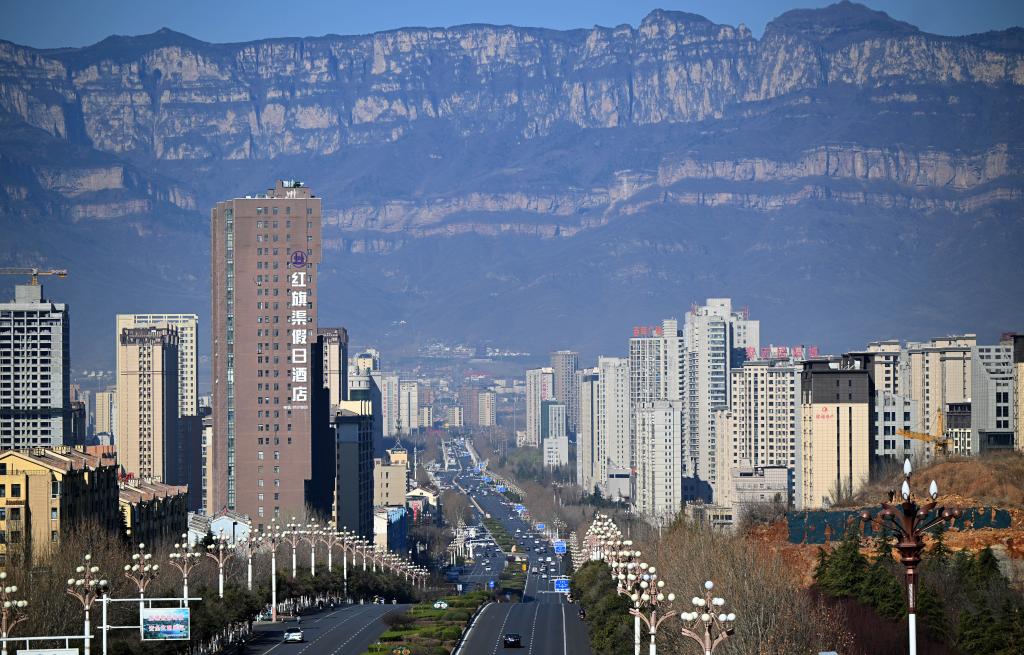

河南省林州市红旗渠大道(2025年3月19日摄)。新华社记者 李嘉南 摄

从过去的劈山引水,到今天踏出向上突围之路,这样一个缺水之地,这样一个资源匮乏的地方,经济社会发展水平走在了河南省前列。

在解决困难中,林州干部群众对困难认识更清晰。“现在的困难问题,只是一个周转问题,一个时间问题,跟修红旗渠比差得远。”孙建铎说。

林州人干什么事,都爱与修红旗渠比对一下,常说“红旗渠都修成了,还有什么困难克服不了?”红旗渠精神已融入林州人的血脉和灵魂,成为一种个性、一种文化、一种民风。

渠水奔流处,困难自低头。

什么是精神,就是心里有股劲

吴祖太,27,河南省原阳县白庙

李茂德,46,姚村公社北陵阳

白云祥,25,临淇公社郭家屯

……

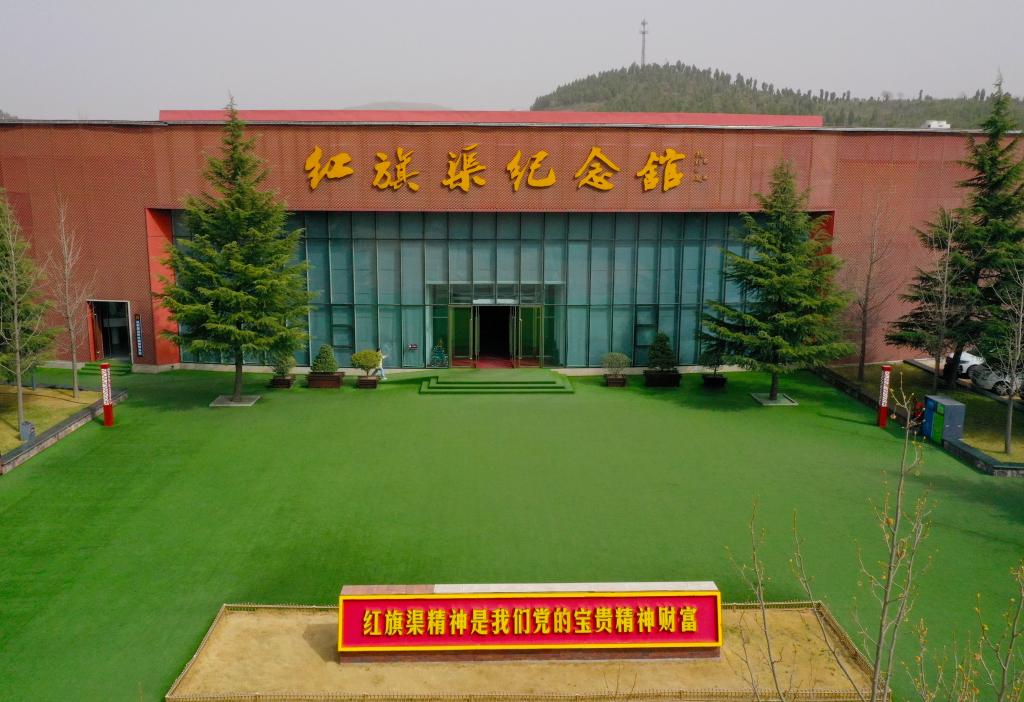

在红旗渠纪念馆里,一面墙壁上端端正正镌刻着每一位修渠牺牲者的名字。81名牺牲者中,有民工,也有干部。其中,年龄最大的60岁,最小的只有17岁。

河南省林州市红旗渠纪念馆(2025年3月25日摄,无人机照片)。新华社记者 郝源 摄

“你爹没把渠修到底,你就去替他完成吧。”父亲在修渠中牺牲,母亲擦干泪,送张买江上工地。

那年他13岁,在工地上年龄最小。

担水、背钢钎、放炮……干体力活,还填不饱肚子,张买江饿得慌,就去摘柳絮、抠青树皮吃。

“只要有股劲,再大的困难都能克服,再多的问题都能解决。”他修渠干了9年,人称“小老虎”。

游客在河南省林州市红旗渠纪念馆参观(2023年4月27日摄)。新华社记者 郝源 摄

远眺南太行,红旗渠犹如一条巨龙,蜿蜒于千嶂绝壁之上,流淌在林州大地,滋养着林州人。

红旗渠流到黄华镇庙荒村,浇灌出郁林英一身拼劲。

庙荒庙荒,连庙都荒。穷、乱、脏,庙荒人出去不敢说自己是庙荒人。

郁林英是个犟脾气,上任村支书时说,“要让庙荒人仰着脸出门”。靠着红旗渠,搞乡村旅游是一条出路,说干就干,启动整村改造。

村子刚改造出模样,发展正吃劲时,郁林英三项癌症齐发,不知道还能活多久。

那段灰暗的日子,郁林英常不自觉走到红旗渠边,数垒起渠岸的石头。

“留个半拉子,死都不合眼,得把这事完篇。”心有所触,郁林英又支棱了起来,干得更拼命。

获评3A级旅游景区,入选中国美丽休闲乡村,去年客流量达到约20万人次,庙荒村爬过了坎。而她的身体,经过4次手术,也挺了过来。

游客在河南省林州市黄华镇庙荒村拍照游玩(2025年3月26日摄)。新华社记者 郝源 摄

爷爷为修渠打铁,红旗渠流淌进郭钏的血脉,化作一股闯劲。

郭钏今年38岁,头上的几绺白发尤为显眼。一问,是企业最困难时愁出来的。

他刚任林州重机总经理没几个月,外部环境突变,公司资金链接近崩断。一时间,债务到期,交货违约,股票被挂ST……企业一度难以为继,甚至出现“卖壳换钱”的声音。

雪上加霜的是,订单越来越少,这样下去,林州重机将永无翻身之日。那时仅30岁出头,郭钏愁出白发。

工人在林州重机集团股份有限公司液压支架总装车间进行安装调试作业(2025年3月19日摄)。新华社记者 李嘉南 摄

“从牙缝里抠钱,也得技术创新。”郭钏决意闯这条险路,坚持两年多,公司成功研发出高性能耐磨防腐液压支架,技术参数领先于行业水平。新技术迅速提升业绩,2022年扭亏为盈,2023年大幅盈利,企业稳步向好发展。

风浪里挺过来,郭钏最大收获是,“没有打不穿的山,没有闯不过的关”。

红旗渠流不到林州南部的临淇镇,但修渠时这里同样出工出钱,磨砺出一股心怀大家的干劲。

受政府号召,张益智2012年返乡回到临淇镇,开发了几乎荒废的万泉湖。景区初见成效时,一场大洪水袭来全部冲毁。

河南林州市万泉湖景区(2023年6月16日摄,无人机照片)。新华社记者 郝源 摄

乡亲们跑来帮他收拾,老人们拿出卷在塑料袋里的钱,一张张五块的、十块的,塞过来。小时候,父亲去世早,乡亲们照顾他。又遇难处,还是如此,张益智泪如雨下。

“咱没有赶上修红旗渠,但要把红旗渠牌子擦亮。”张益智收拾摊子重建,如今景区年客流量达100万人次。

这两年,他许下一个愿望:“待我干不动时,景区捐给国家。”

一甲子过去,红旗渠从未断流,一路向前……

每一次挫折和困难,都增加红旗渠精神厚度

“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”——这16字红旗渠精神,在林州随处可见。有的挂在屋内,有的刷在墙上,有的刻在石头里,光远新材董事长李志伟以之作为企业发展的精神动力。

“起步,与世界同步。”十多年前,李志伟进入电子级玻璃纤维领域,梦想打造领域内世界级企业。正当公司高歌猛进,上市近在眼前时,遇上行业发展低谷期。光远新材出现亏损,上市中止,处境艰难。

困境之下,公司创新投入没有停。“那时烧钱啊,有点烧得快顶不住了。”看好前景,李志伟咬牙硬顶。

工人在河南光远新材料股份有限公司电子布生产车间进行原丝巡检(2025年3月19日摄)。新华社记者 朱祥 摄

2024年人工智能产业风口正盛,光远新材新研发的低介电产品迎来热销,一举扭亏为盈。今年,李志伟已新点火3条生产线,离当初的目标越来越近。

很多客户问,这样国际一流的项目怎么放在了林州?李志伟回答:“红旗渠精神就是我们最大的优势。”

当前,河南省号召干部群众,大力弘扬红旗渠精神,传承红色基因,赓续红色血脉,以实干开创美好未来,用奋斗创造别样精彩。

培育“7+28+N”重点产业链群,大力发展空中、陆上、海上、网上四条“丝绸之路”,办好10项省重点天博官方网站(China)在线/注册/登陆/官网实事,推行“党建+网格+大数据”模式加强基层治理……河南着力推动高质量发展、扩大高水平开放、创造高品质生活、实施高效能治理。

在河南省林州市红旗渠风景区附近拍摄的红旗渠总干渠(2025年3月25日摄,无人机照片)。新华社记者 郝源 摄

从前,村里乱,家里穷,林州市魏家庄的李明生,只好远走他乡讨生活。

在外挣了钱,李明生选择了回村当村支书。不料,头天上任,第二天就被举报。

李明生定期召开座谈会,有问题、有诉求当面说,能解决立马解决。妇女节、儿童节、七一、八一、重阳节……活动搞起来了,与乡亲们的心更近了。

村里没有水泥路就修路,没有产业就发展乡村旅游,还搞起林果经济。看到李明生干实事,村民顺了气,村里氛围越来越和谐。一派向好景象,魏家庄拿到“河南省乡村旅游特色村”等荣誉。

望着在村里静静流淌的红旗渠,李明生说“只要渠在劲儿在,魏家庄就有奔头”。

与山共峻极,与水同流长,红旗渠精神生生不息。

游客在红旗渠分水闸参观(2025年3月18日摄)。新华社记者 朱祥 摄

1997年出生的李媛,是红旗渠干部学院的青年教师。听说她的家世,学员总会多问上几句,她的太爷爷李贵曾任林县县长、红旗渠后勤指挥长。

如今,李媛讲红旗渠故事驾轻就熟,正从讲故事向理论研究上掘进,这是她当前要修的“红旗渠”。每次讲完课,她总会把心中反复自问的那道题,也留给学员:

“您会如何修建属于您自己的红旗渠?”

文字记者:李俊、林嵬、刘怀丕

视频记者:杨静、任卓如、刘振坤

海报设计:邱星翔

统筹:杜宇、陈炜伟、李梦娇、黄小希、肖磊涛