美欧人工智能监管合作、分歧及中国战略突围的“机会窗口”

中国网/中国发展门户网讯 新一轮科技革命和产业变革迅速演进,以人工智能为核心的技术发展路线已在全球范围内取得基本共识。2023年12月联合国发布《以人为本的人工智能治理》(Governing AI for Humanity)的中期报告,肯定了现有人工智能全球治理的共同举措,提出了人工智能全球治理的普遍指导原则,包括包容性、公共利益、数据治理的中心地位、普遍化、网络化和多利益攸关方的合作,以及国际法的基础。世界各国由于文化理念、发展条件、现实约束方面的差异,最终形成了“美国强发展、欧洲强治理、中国强统筹”的模式分野。

人工智能的发展模式不仅关乎技术商业生态及监管问题,也受到大国战略竞争的显著影响。美国一方面延续冷战时期的全球结盟政策,有意与传统盟友——欧洲加强在人工智能监管方面的合作,旨在对中国形成新一代的科技“铁幕”;另一方面,则继续推动“小院高墙”策略,针对中国开展技术封锁和出口管制。在此背景下,中国不仅要解决人工智能前沿技术的“卡脖子”困境,还要在发展模式上探索出一套适应中国国情、促进国家实力、提升人民福祉的“中国之治”。

世界人工智能监管模式的分野与特征

人工智能已经进入以大模型为代表的通用技术发展阶段,安全风险也显现出多维度、跨领域、动态演化的特点。基于风险成因与作用机制可分为3类:贯穿全生命周期的技术内生安全风险,如算法漏洞、数据安全风险等;对社会系统产生冲击的应用安全风险,如伦理失范、法律争议,以及技术冲击带来的社会结构性失业等;人工智能技术霸权与治理能力的不对称引起的全球治理结构性风险,如技术垄断威胁、各国人工智能监管模式差异带来的合规冲突等。

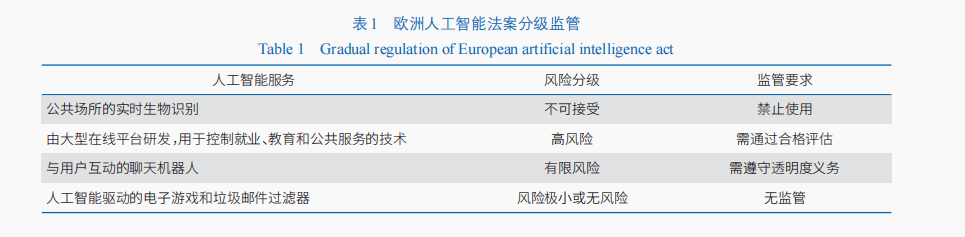

全球范围内正逐渐形成3种主流监管模式:以美国为代表的创新驱动模式,重点关注国家安全风险,为保证市场竞争力、鼓励创新,以引导企业自愿合规为主。以欧盟为代表的风险分级模式,重点关注不可接受风险和高风险领域(表1)。中国引领的“以人为本”“智能向善”安全可控模式,以技术可控为核心,重视内生安全风险和应用安全风险,通过“算法备案+大模型备案”双轨制动态调整风险等级,强调技术主权与灵活治理工具结合。

美国人工智能监管的发展态势与地缘政治考量

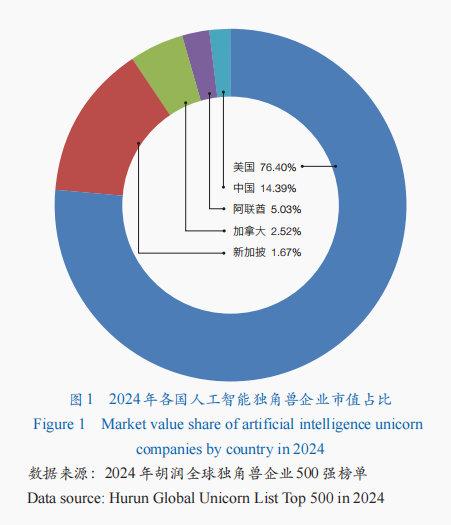

全球人工智能企业数量由爆发式增长转入稳步增长区间,逐渐形成寡头竞争的局面。美国通过新技术新产品不断巩固全球技术领先地位,2024年胡润全球独角兽企业500强中有19家人工智能方向企业上榜,其中包括OpenAI、Anthropic、Grammarly等9家美国公司,占19家总市值的76.40%。中国地平线机器人、摩尔线程、依图科技等7家公司入选,但在市值占比方面与美国有较大差距,占比14.39%并位居第2位(图1)。

美国在人工智能监管方面出台了大量政策性文件(表2)。从2016年奥巴马政府首次提出人工智能治理议题以来,拜登政府《人工智能权利法案蓝图:让自动化系统为美国人民服务》(Blueprint for an AI Bill of Rights: Making Automated Systems Work for The American People)成为美国迄今最完备的人工智能监管框架;2024年,美国进一步成立“人工智能国家安全协调小组”,统筹军事与情报领域的人工智能应用,其保证美国联邦政府及军方对人工智能的负责任使用,联合盟友推动国际治理,强化对战略竞争对手的技术封锁。美国政府对人工智能治理的重点从早期的技术研发支持逐渐转向国家安全层面的应用与风险防控,以“软法”引导行业发展,以“硬法”保障国家安全。

欧洲人工智能监管的发展态势与地缘政治考虑

欧洲对人工智能的监管主要依托欧盟治理框架实现,欧盟对人工智能的监管目标主要为2个:实现经济与技术的追赶。2020年2月欧盟委员会公布的《人工智能白皮书》(White Paper On Artificial Intelligence),要求增加对人工智能的投资力度,未来10年年均至少需200亿欧元资金用于人工智能技术的研发和应用。引导伦理与价值观。强调以人为本、尊重人类基本权利和价值观,通过《可信赖人工智能道德准则》(Ethics Guidelines for Trustworthy AI)确立透明度、责任、隐私保护原则。欧盟人工智能监管走过了一个从“软”到“硬”、政策约束力逐级提升的过程,其确立的监管框架在全球范围内具有重要参考价值。

然而,欧洲内部也存在发展还是监管的重大分歧。2018年以来,英国国内的主流观点并不支持实施“全面的人工智能特定法规”。加之2020年1月英国正式脱欧,致使欧盟的《人工智能法案》(Artificial Intelligence Act)并不直接适用于该国。与欧盟的“风险预防优先”相比,英国更加倾向于“创新优先”,拒绝欧盟《人工智能法案》的全面监管模式,主张“灵活治理”,聚焦技术研发与经济增长,希望将英国打造为全球人工智能领域的“超级大国”。

中国“以人为本”“智能向善”的发展模式

在人工智能监管方面,中国强调鼓励发展与监管并重:强调“以人为本”,确保人工智能的发展对人民有益;同时,在法律、伦理和人道主义层面强调“智能向善”和“安全可控”。一方面,国家高度重视人工智能产业发展。2017年,国务院发布《新一代人工智能发展规划》提出“三步走”的战略目标,到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。另一方面,积极推广“以人为本”和“智能向善”的监管理念。2021年9月发布了《新一代人工智能伦理规范》,明确提出了增进人类福祉、促进公平公正、保护隐私安全、确保可控可信、强化责任担当、提升伦理素养等6项基本伦理要求。2023年推出了全球首部专门生成式人工智能治理法规——《生成式人工智能服务管理暂行办法》,率先对生成式人工智能实施行政监管,从政策层面为生成式人工智能的合规发展提供支持。

美欧人工智能监管领域的合作与分歧

中美欧人工智能监管模式的趋同与差异

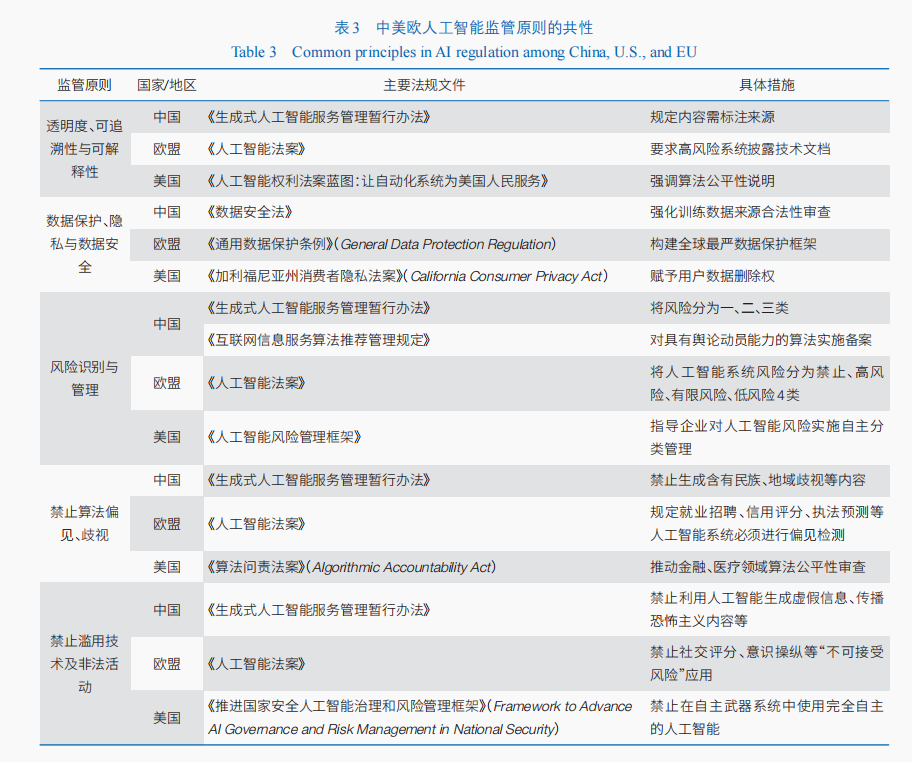

加强人工智能安全监管已经成为当前各国和地区的共识,主要有5点共性:强调透明度、可追溯性与可解释性;强调数据保护、隐私与数据安全;风险识别与管理,采用风险分级模式;禁止偏见、歧视,禁止算法偏见成为共同底线;禁止滥用技术及非法活动,并保证人类知情权(表3)。

但各国和地区对人工智能监管的侧重点和战略目标有所不同。从治理理念来看,中国在人工智能的发展上强调“负责任的人工智能”,以可控性为核心,实行安全型监管。美国以创新为导向,实行发展型监管,在其联邦层面缺乏统一立法,依赖行业自律与分散政策。2025年特朗普政府进一步松绑对人工智能的研发限制,监管重心在于维护美国在人工智能领域的技术霸权地位,限制对华投资。欧盟以人权为基石,实行严格型监管,《人工智能法案》以《欧洲基本权利宪章》(Charter of Fundamental Rights of the European Union)为立法依据,通过“布鲁塞尔效应”输出全球标准,监管覆盖全产业链。

美欧在人工智能监管领域的协同合作与动作联动

美国在人工智能监管及标准制定方面离不开欧洲的合作联动。人工智能的发展和应用具有全球性的特征,数据跨境流动频繁,统一的安全标准也有助于识别和管理技术风险,在确保技术安全和可靠性的同时降低国际贸易中的合规成本。国际合作监管势在必行,即使倾向于放松监管的美国也正寻求与盟友开展国际监管和标准制定的合作。

美欧已初步达成了监管与标准制定协同合作的框架性协议,但其动作联动的深入程度有限。2021年6月,美欧贸易和技术委员会(TTC)正式启动。2022年12月,基于美国与欧盟此前各自出台的监管框架法案,发布了《可信赖人工智能和风险管理评估与测量工具联合路线图》(TTC Joint Roadmap on Evaluation and Measurement Tools for Trustworthy AI and Risk Management,以下简称《路线图》),旨在推动术语和分类法共享,并建立对接双方需求的合作渠道,为推动国际人工智能标准制定、风险管理工具开发和联合监测提供组织平台。美欧专门为此设立了3个专家工作组,实现信息共享、合作商讨、进展评估和计划更新。目前,《路线图》的实践形式仍以多国联合倡议或声明为主,尚未深化至强制性协议层次。国际标准制定方面,2023年10月七国集团(G7)发布《开发先进人工智能系统组织的国际行为准则》(International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems),旨在指导开发人员负责任地创建和部署人工智能系统;但该准则仍属自愿性质,并未设计具体的管理措施。风险管理方面,2024年7月,美国、英国和欧盟的监管机构签署联合声明,旨在通过公平和透明的竞争释放人工智能技术所能提供的机遇,规避各国各大厂商间在专业芯片、大数据和计算能力方面的恶性竞争,防止彼此损害技术创新与消费者权益;但该声明并未提供实际的风险管理工具。当下,美欧间的人工智能监管合作的主要形式仍是在局部领域的初级试点。例如,2023年1月,美国和欧盟达成了“人工智能促进公共利益行政协议”(Artificial Intelligence and Computing for the Public Good),在农业、医疗保健、应急响应、气候预测和电网这五大公共政策领域开发利用人工智能技术达成了一致意见。美欧2023年7月突破此前宣判无效的“安全港”和“隐私盾”机制,在跨境数据流动领域达成“欧盟-美国数据隐私框架协议”(EU-U.S. Data Privacy Framework),建立了新版跨大西洋数据隐私框架,为数据传输提供法律依据和隐私保护标准。上述具体试点的成果或将按照《路线图》逐步向其他领域“外溢”,形成了人工智能监管的美欧合作网络。

美欧在人工智能监管领域的差异与分歧

监管理念存在分歧。美国为了保持全球领先地位而强调人工智能的创新引领,重发展轻约束,避免国家对私营企业及研究部门过多干预进而影响行业创新和竞争。因此,美国联邦层面主要对联邦政府部门、军方等重要敏感单位的技术运用予以强制限制,而针对行业和商业市场的监管立法一直相对滞后和零散。特朗普政府再次上台后,废止了多项前政府的监管规则,强调“美国优先”,倾向于“低约束”的监管模式。然而,欧盟通过全球首部全面监管的《人工智能法案》,对高风险领域如生物识别、教育评分等实施严格限制,并设立高额罚款,实现了对不同开发对象、技术工具、风险级别、使用情境的高约束全方位监管。

在国际合作中存在分歧。美国对全球多边治理合作持抵触态度,主张通过排他性联盟主导规则制定,限制与中国的合作。欧盟则在巴黎人工智能峰会上倡导全球包容性合作,美国却并未予以签署配合。究其原因,美国将人工智能视为扩大技术影响力、提升全球竞争力、实施大国竞争的重要手段。欧盟在人工智能技术综合实力方面与美国有一定差距,对谷歌、微软、Meta这类美国大型科技公司的依赖性较强,更希望在监管与标准制定方面获得主动权和软实力,故其更强调与国际标准相关的技术伦理挑战。

“机会窗口”视角下中国人工智能监管的发展空间分析

“机会窗口”概念最初由Perez和Soete提出,认为技术经济范式的转变将为后发者提供赶超的“机会窗口”。这个窗口通常是有限的,后发者需要迅速采取行动利用这个机会。传统理论认为新技术轨道的产生、市场需求的激烈变化、政策与制度的变化是形成“机会窗口”的3个原因。对中国而言,抓住当下人工智能监管合作领域的“机会窗口”有助于在国际规则制定方面取得主动权,实现对领先国家的“弯道超车”。

美欧人工智能监管差异下的“机会窗口”

若将该理论置于国际人工智能监管的语境下,美欧人工智能监管差异为中国的人工智能发展带来了3类“机会窗口”。

规则“机会窗口”:制度差异的博弈空间。欧盟虽然凭借《人工智能法案》确立全球首个全面监管框架,但是其与美国在监管效能于产业利益上的矛盾形成结构性张力,这种制度裂痕为中国提供了差异化规则适配的战略空间。

技术“机会窗口”:非对称能力的突破路径。美国对中国人工智能技术发展一直采取强硬的管制态度,但中国在技术迭代与产业应用层面已形成对欧盟的显著优势,美欧在对华技术遏制层面更是难以实现步调协同。

政策“机会窗口”:技术迭代的新政空间。尽管各国或地区有关人工智能监管的政策法规不断出现,但是技术的不断迭代发展对传统监管方式提出了新的要求,从而为重构人工智能全球话语权提供了机会。

“规则-技术双元突破”寻找“机会窗口”

当前,全球人工智能竞争呈现“规则制定权”与“技术主导权”双重博弈的态势。欧盟试图以《人工智能法案》构建规则霸权,企业需承担更高的合规成本;美国则试图以技术创新垄断优势限制中国。与美欧不同,中国通过法律框架、技术标准和伦理指南,在平衡创新与风险后构建了三元治理结构,以顶层《人工智能安全治理框架》为核心,结合行业细分制定具体规则,强调动态调整与分类管理,在安全、可靠的前提下,保证一定的灵活度。

“规则制定权”方面。美欧就人工智能治理达成的一系列框架性协议,主要是为了协调彼此的政策分歧和利益冲突。“欧盟-美国数据隐私框架”协议虽已通过并受到美国科技巨头的欢迎,但出于对数据监视与信息泄露问题的担忧,欧洲议会内部对此反对声频传。“重发展”还是“重监管”的监管导向差异也常造成欧盟向苹果、谷歌等美国公司开具巨额罚单的情况。中国可联合美国科技企业推动“行业自律”模式,支持美国网络安全框架与欧盟标准对抗。中国《生成式人工智能服务管理暂行办法》所倡导的“以人为本”“智能向善”的全球共识理念,以及包容性和执行力并存的风险评估及科学管制体系,为全球人工智能监管治理提供了示范性的公共产品。中国可以顺势向非洲、拉美等地区输出人工智能技术产品时配套传授中国备案制经验,通过技术普惠对冲欧盟“布鲁塞尔效应”的规则输出,形成中国的新型技术转移路线。

“技术主导权”方面。美国为维持其领先地位对中国进行了一系列围堵限制,修订了针对中企的投资禁令,并不断拉入盟友“孤立”中国。但欧盟不希望与中国“脱钩”,而是要通过对话和合作来降低风险,欧洲的“去风险”取向表明其难以切断与中国的利益依赖,自然也难以策应美国在高技术产品领域推行的“去中国化”战略。中国与欧盟在“风险分级”“人类控制”等原则上的共识,可以转化为对抗美国技术霸权的合作基础。一方面,中欧通过互认框架,跨国企业可将有限的安全管理资源先投入双方认定的高风险场景。企业无需制定多重管控方案,降低了企业的合规成本;同时,企业获得中欧双方市场准入的资格,规避了美国的出口管制。另一方面,美国对中国技术出口与投资的严厉限制在很大程度上衬托出中国人工智能产业的可靠性与吸引力。美国《通胀削减法》(Inflation Reduction Act)和《芯片与科学法》(CHIPS and Science Act)迫使欧洲部分企业外流。中国可通过技术转让换取欧盟市场准入,分化其内部立场,顺势加强与欧洲的前沿技术发展和监管合作,借助外宣从根本上消除欧洲国家对中国企业与技术产品的威胁感知。

策略性政策创新以创造“机会窗口”

欧洲大陆法系强调成文法,法律制定和实施主要依赖立法和行政机关,保障了法律的稳定性和可预测性,但应对快速社会和技术变化时可能较僵化。美国联邦制的普通法系强调法官造法和判例法,法律制定和实施更灵活,能及时回应社会变迁和技术创新,但可能导致法律的不确定性和不一致性。中国法律体系采用“大陆法系+案例指导”模式,在保持成文法稳定性的同时,通过案例指导制度增加了法律适用的灵活性,这种模式既保证了法律的稳定性和可预测性,又能及时回应社会变迁和技术创新带来的新问题。在全球人工智能规则重塑期与技术爆发性的战略窗口期,中国法律体系的灵活性使其能够更好地适应社会变迁和技术创新带来的新问题,从而在人工智能监管模式上及时做出调整。

中国则率先对生成式人工智能实行“备案制”的事前监管,要求平台对生成的内容承担直接责任,特点是可操作性强,但合规成本较高。在以监管促发展谋竞争的国际环境下中国的人工智能监管政策以保障安全为前提,避免对技术研发和商业化设置过多障碍。面对战略机遇,中国不仅要借时势之便,以低成本手段尽可能占据对其有利的地位,还应将节省下来的资源集中投入进一步政策创新,从而滚雪球式地开辟新“机会窗口”。

结论与建议

纵观当前美欧人工智能技术的监管模式,可以发现,美国“强发展”导向使其监管乏力,欧盟“强治理”导向使其监管成本过高;目前,国际人工智能技术统一治理机制尚处于赤字状态,面对美欧的监管分歧,中国如何统筹发展与监管,设计出一套具备中国特色、适应世界通用规则的治理机制,将成为中国引领人工智能国际治理规则制定权的重要一步。

“规则-技术双元突破”抢占“机会窗口”方面:理性面对美西方的技术围堵,首要注重自身的科技实力建设;加大宣传美国技术单边主义对国际人工智能发展带来的危害,强调“稳中有进、人本向善、担当负责”的中国技术发展模式,提升行业国际吸引力。对标最新技术迭代衍生的分级分类监管要求,着重评估以备案制为代表的中国监管模式能力,及时做出调整并向全球推介技术治理产品。利用欧洲对中国高技术和关键产品依赖,借助品牌效应吸引欧盟与中国开展技术监管合作;可效仿美国在订立“数据隐私框架”过程中的举措,提前发表公开声明,给予实际制度保障,承诺合作不会对欧盟数据安全、企业和消费者利益构成威胁,逐步消解欧洲对我国技术政策的提防和怀疑心理。

策略性政策创新以创造“机会窗口”方面:面对美西方的技术围堵,可顺势而为,趁势加大本土产业扶植力度和对外研发合作密度,促进技术采购向独立生产的快速转变,尽快发挥我国在生成式人工智能等前沿技术领域的整体优势。促进《生成式人工智能服务管理暂行办法》和欧盟《人工智能法案》模式对接。可效仿美欧合作框架,设立技术委员会并出台合作路线图,组建联合专家工作组指导初级局部合作试点,设立约束双方行为、管控合作摩擦的法律法规和谈判机制。有针对性地向欧盟供给人工智能产品和监管服务,及时填补其与美国政策分歧导致的需求赤字。完善人工智能领域的法律法规体系,包括数据标准、知识产权、伦理风险问责以及安全监管等方面,并针对人工智能技术的不同分支制定长远规划和应用指导。同时,应平衡安全监管与技术创新需求,通过分级分类制度对初创企业与大型企业设定不同的备案标准,构建“一站式”备案平台,缩短审批周期,减轻中小企业的合规负担;要求企业在前期算法设计中嵌入伦理审查机制,减少合规与创新的冲突;推动中国备案标准与国际接轨,降低企业出国的合规壁垒,为全球人工智能通用规则的制定贡献中国的智慧和经验。

(作者:梅阳,香港中文大学(深圳)前海国际事务研究院;曾靖、湛泳,湘潭大学商学院;编审:杨柳春;《中国科学院院刊》供稿)